(2024年3月31日・TOPページ一部更新)

本ブログは「こども創意工夫塾」「大人のための図工教室」等についてお知らせすることを目的とした、HP代わりに利用しているブログです。そのため1つの記事を繰り返し編集しています。最終更新日は各記事左上の更新日時をご参照ください。

※本記事はブログトップに固定するため投稿日時を2030年1月1日に設定しています。

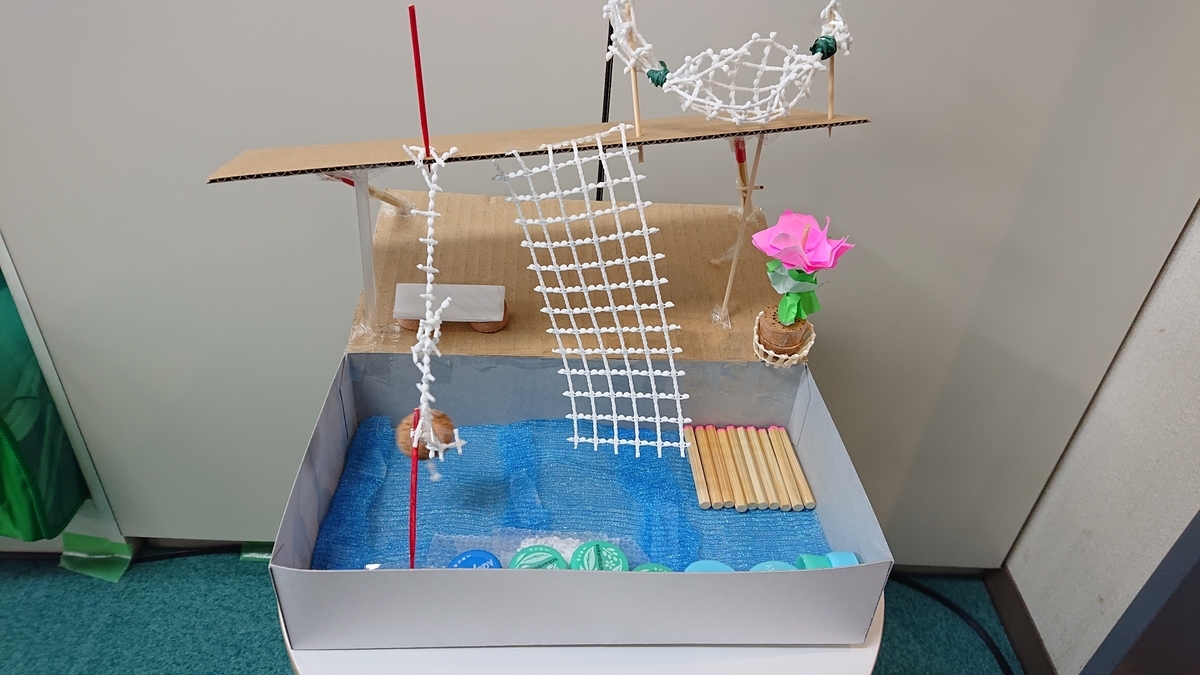

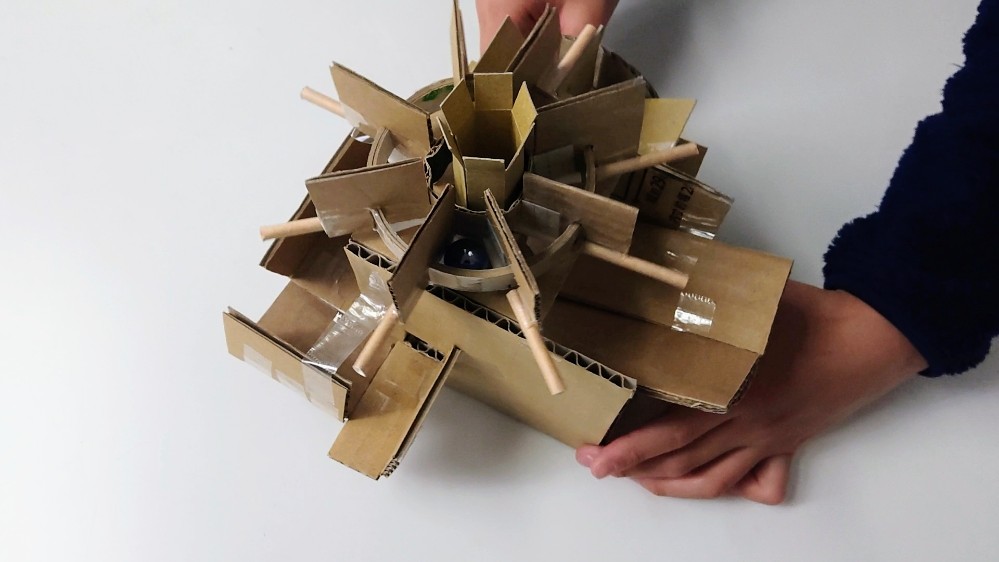

2023年度 こども創意工夫塾作品展のお知らせ

2024年3月16・17日 (9:00~16:30)

会 場: 米原市役所本庁舎3階 会議室3-C(TETTE MAIBARA横)

アクセス: JR米原駅(東口)から徒歩すぐ(庁舎駐車場は入庫後2時間無料)

※主宰・講師は両日ともレッスン予定があるため「各日12:30前後」と「16時頃~16:30」のみ在廊予定です。両日とも不在にしており申し訳ありませんが、ご来場頂けますと幸いです。

課題解説(2022/7/18更新)

他の解説は「課題解説」ページ(ブログ内リンク)をご参照ください。

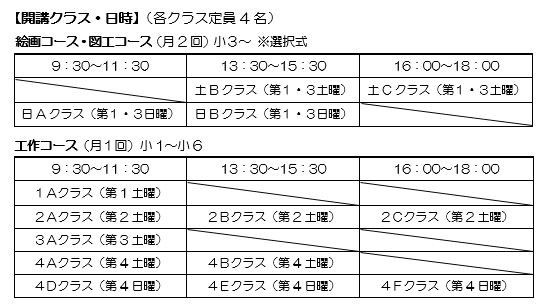

2024年度 こども創意工夫塾 クラス申込案内(2024/2/7時点)

2024年度前期(2024年4月~2024年10月)のクラス申込については、在籍者調整の都合により後述の通り優先申込期間を段階的に設けております。

長浜教室

終了(米原教室へ統合)

米原教室(前期2024年5~10月)

①2023年度(後期)所属クラス優先期間 (チラシ先行配布~3/17)

現在在籍中のクラスへ優先的に申込できる期間(対象:各クラス在籍者)

②2023年度(後期)教室在籍者優先期間 (3/20~3/31)

現在在籍中の教室の「他のクラス」へ優先的に申込できる期間(対象:各教室在籍者)

③教室在籍者きょうだい優先期間 (3/20~3/31)

現在教室に在籍中の兄弟姉妹が各クラスへ優先的に申込できる期間(対象:各教室在籍者の兄弟姉妹)

④一般申込期間(仮申込)(4/20~4/28)

在籍申込は受け付けるものの、ミスマッチを避けるために各期初回レッスンは体験としてご参加頂き、初回レッスン後正式に在籍するか改めてご判断頂きます。初回レッスン料は回数割し、正式に在籍される場合は残り回数分をまとめてお納め願います。

【2023年度の空席状況】

絵画・図工コース(土C) / 工作コース(1A、3A、2C、4F)

※空席のあるクラス一覧です。記載のないクラスは満席です。

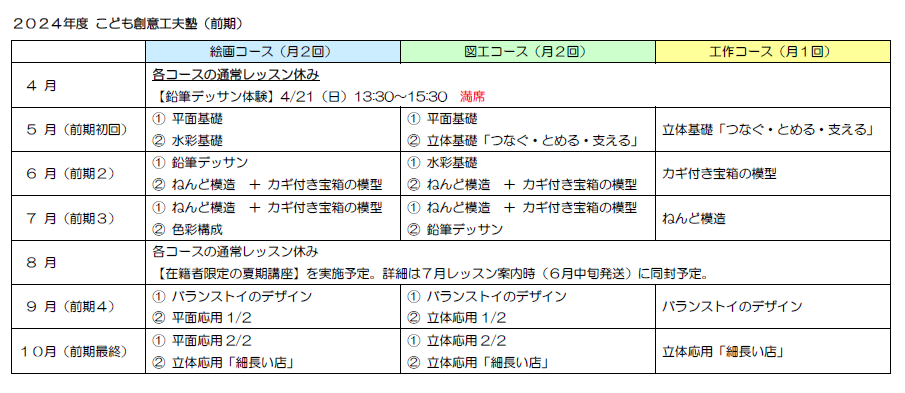

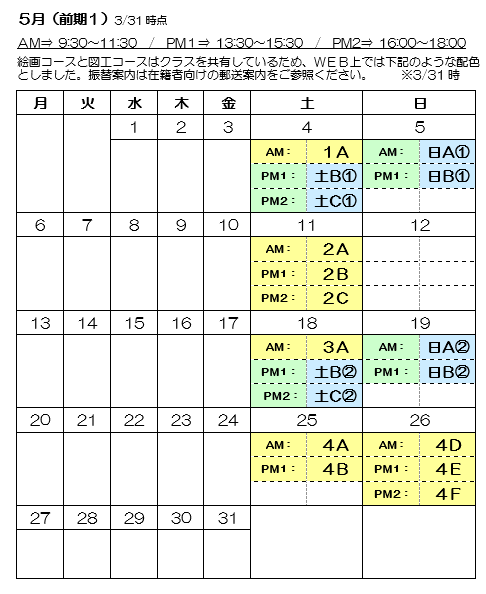

レッスン予定

■各期途中からの加入について:

空席のあるクラスに限り各期途中からの加入を受け入れています。ただし、ミスマッチを避けるために初回レッスン時はひとまず体験レッスン扱いとし、レッスン終了後に「ひとまず体験料をお納め頂く」ことにしています。その後、在籍を希望される場合は、残り回数分を算出しお納め頂きます。レッスンにご参加頂くお子様ご本人の気持ちが1番大切ですので、ご本人の気持ちや講師との相性、日常生活とのバランス等を考慮し、在籍についてご判断頂ければと思います。(レッスン料は教室・内容・在籍者区分により異なります)

INDEX

※ブログ内リンク

TOP(本ページ)

本ブログについて

本ブログは「こども創意工夫塾」「大人のための図工教室」等についてお知らせすることを目的とした、HP代わりに利用しているブログです。そのため、1つの記事を繰り返し編集しwebページとして利用しています。実際の更新日は各ページ左上の更新日をご参照ください。