概要

2022年度(前期)の工作コースおよび図工コースの初回用として設定した課題で、「条件付きの制作に慣れること」を目標としました。

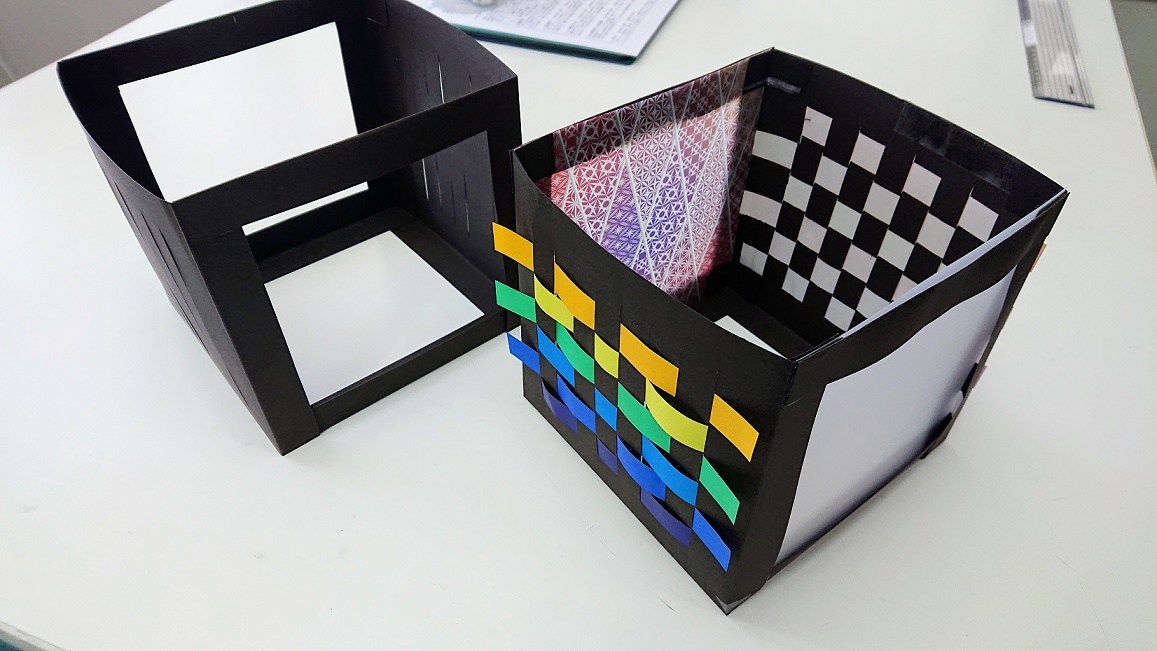

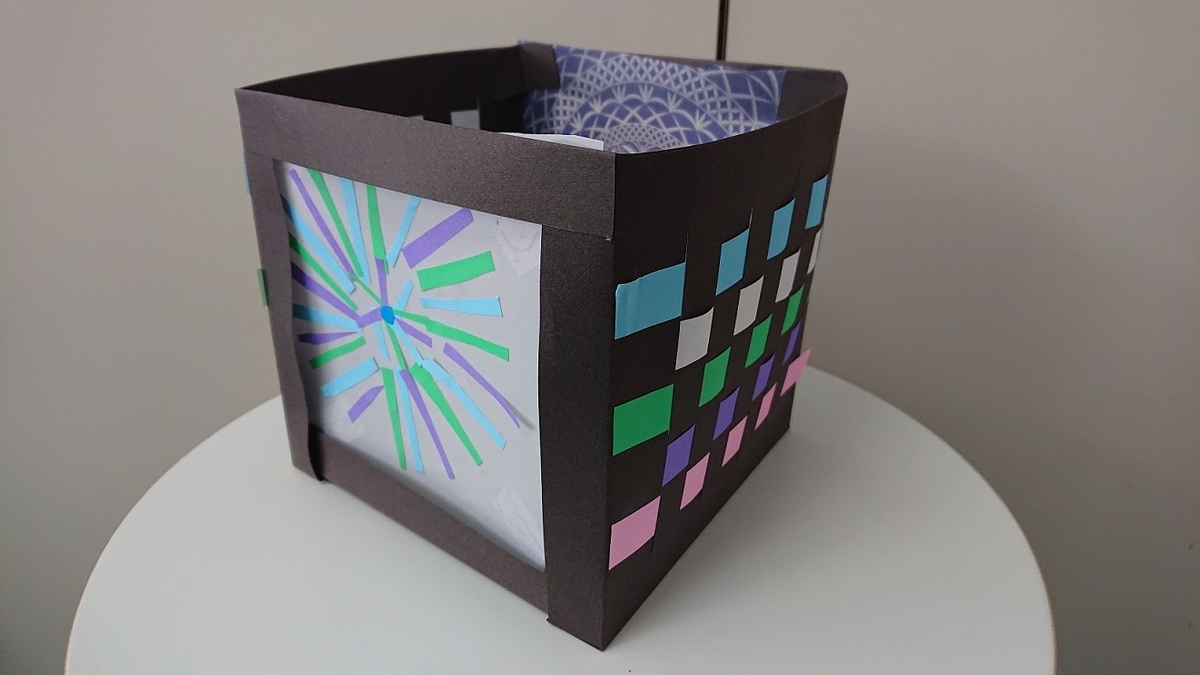

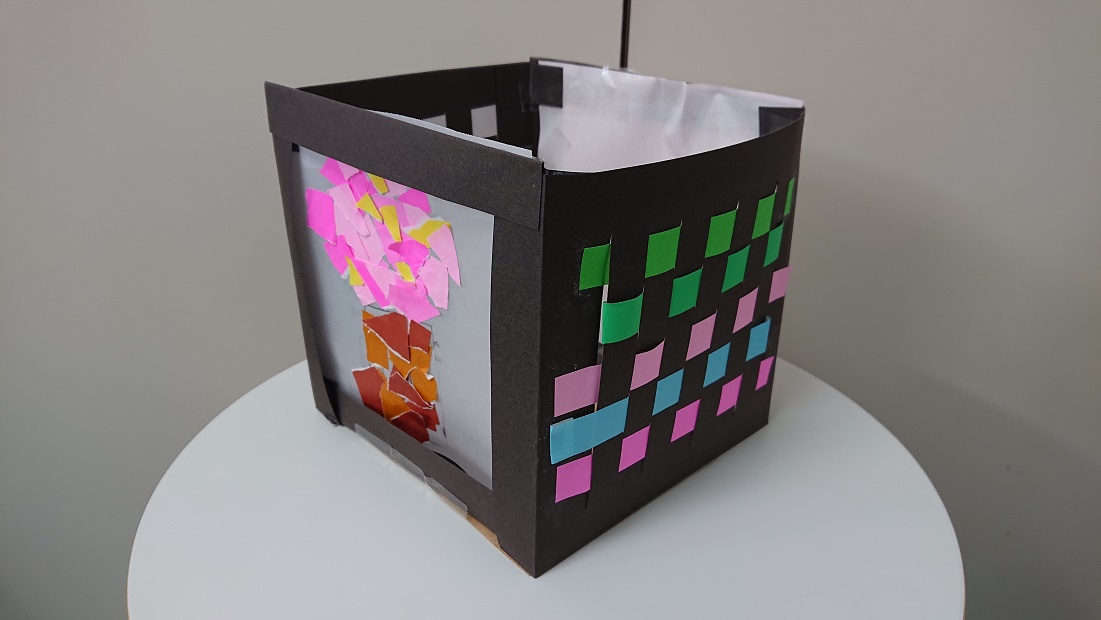

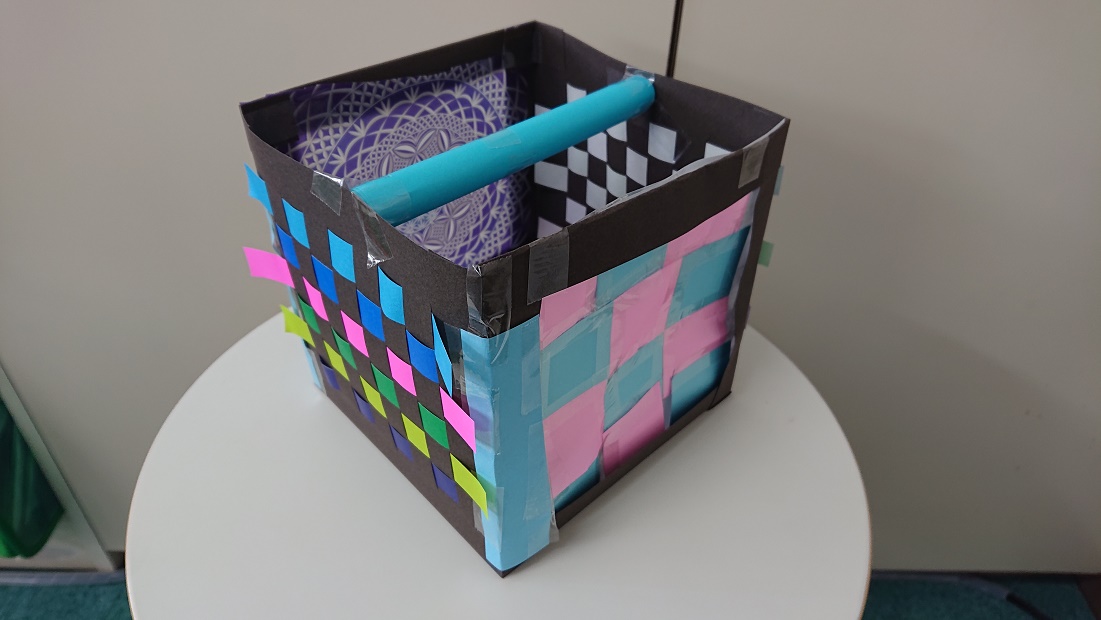

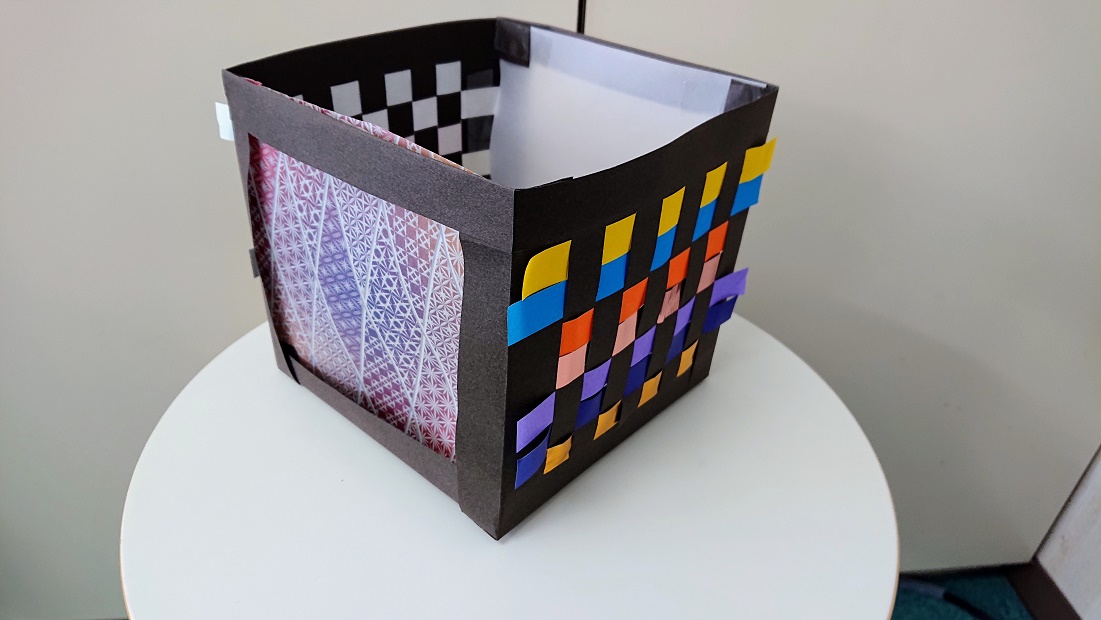

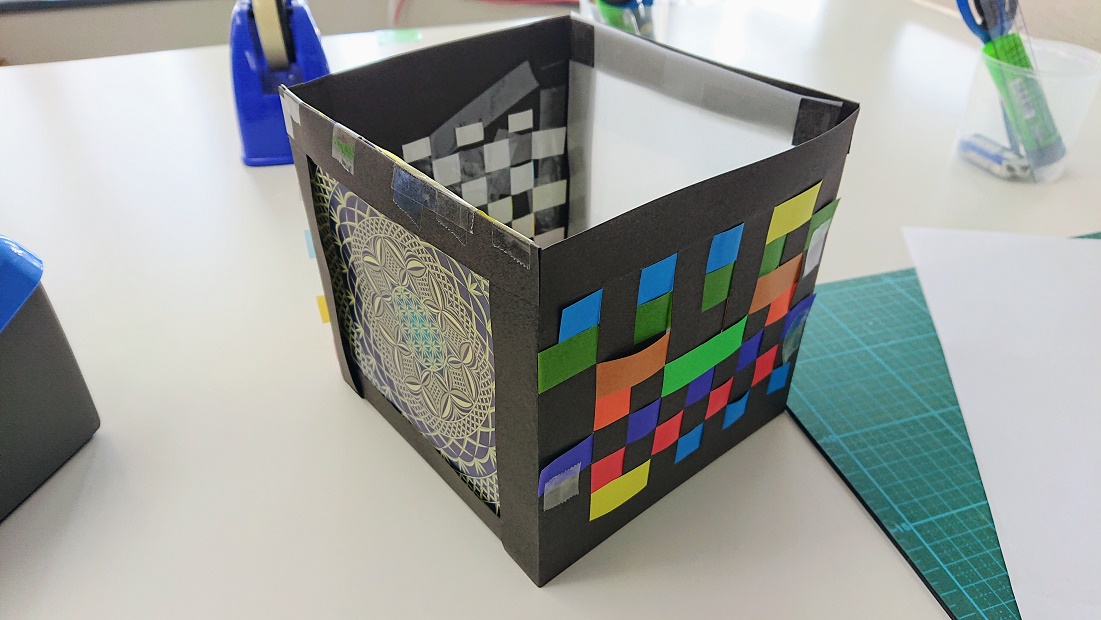

WEB上で見かけた紙編みと、切子模様折り紙を購入した際に紹介されていた折り紙ランプシェードから着想を得て、年長~小6クラスの初回課題用に立体的な色彩構成のイメージで共通パーツを設計しました。

レッスンの進め方

粘土以外の立体課題は基本的に、課題に関係する質問に対しあれこれ考えてから制作に入ります。今回は、色の組み合わせを考える時間として「良いと思う色の組み合わせを5つ書いてみましょう」という問いを設定しました。答え合わせ等は特になく、自分の感覚や考えを言葉にする練習と、材料を前に気持ちが上がっているところを一旦冷静になってもらう時間として導入しています。

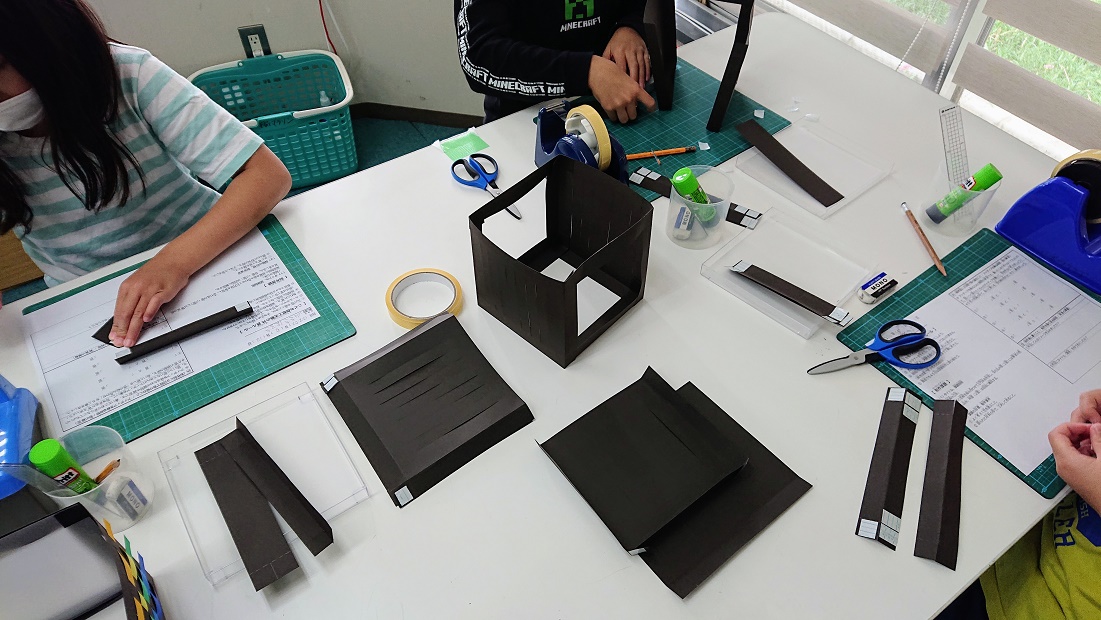

設問に対して自分の考えを書き終わった生徒さんから順次、パーツを作っていきます。「競争ではないので、自分のペースでじっくり取り組みましょう」と再三に渡り伝えます。考えることも練習が必要で、練習を繰り返せば自然にスピードは上がるので、急かしません。

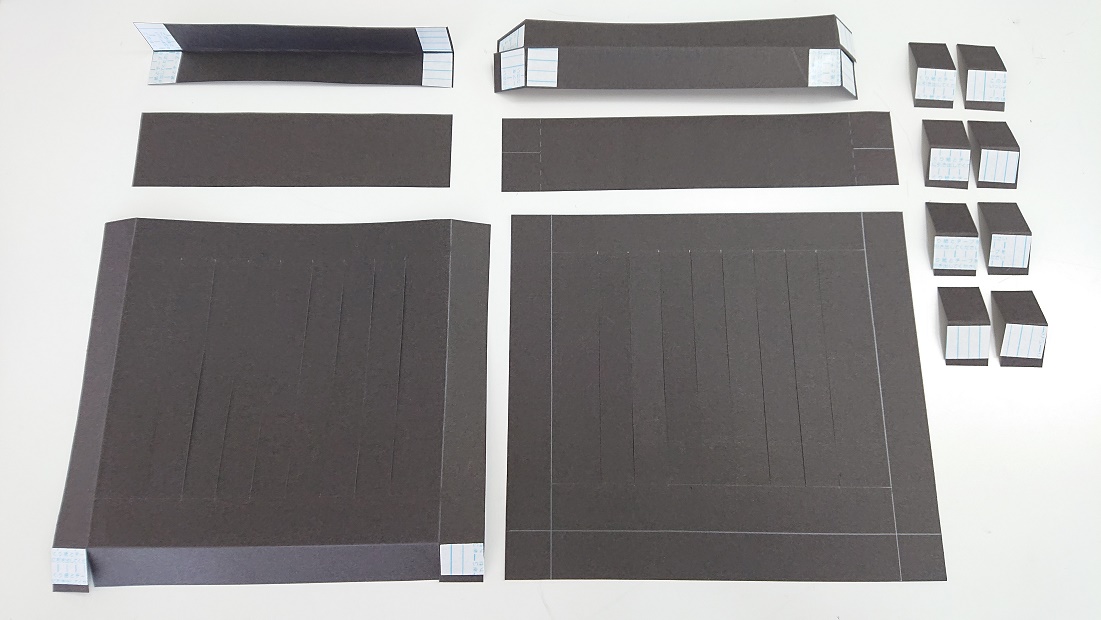

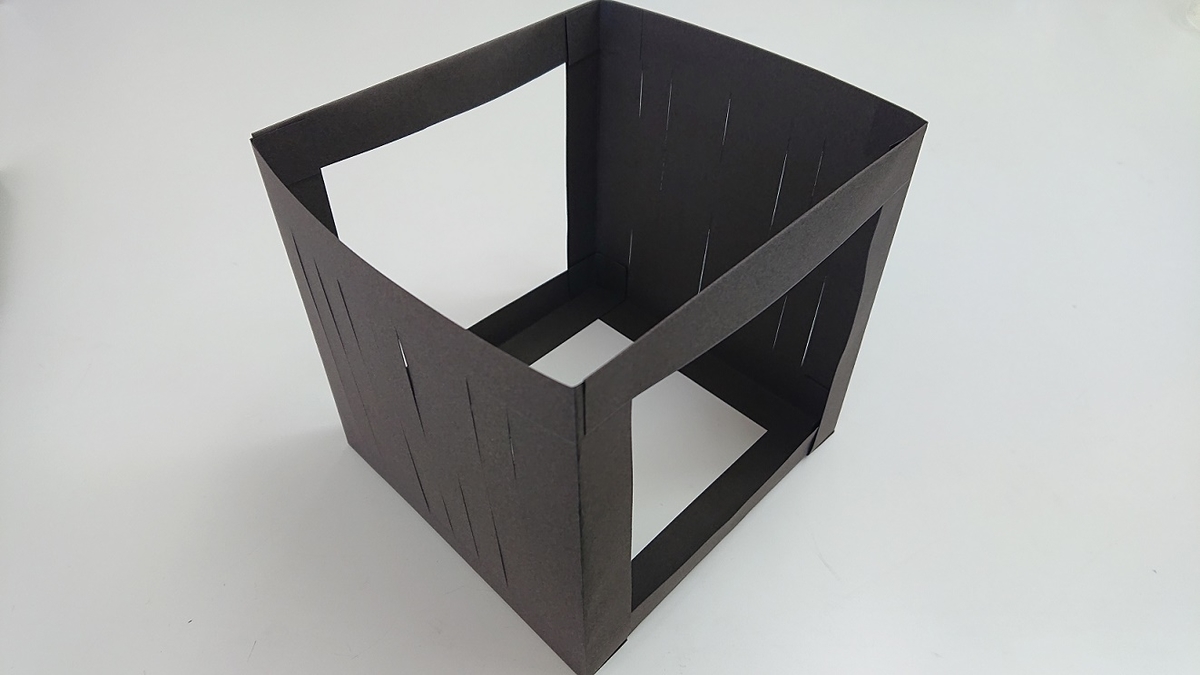

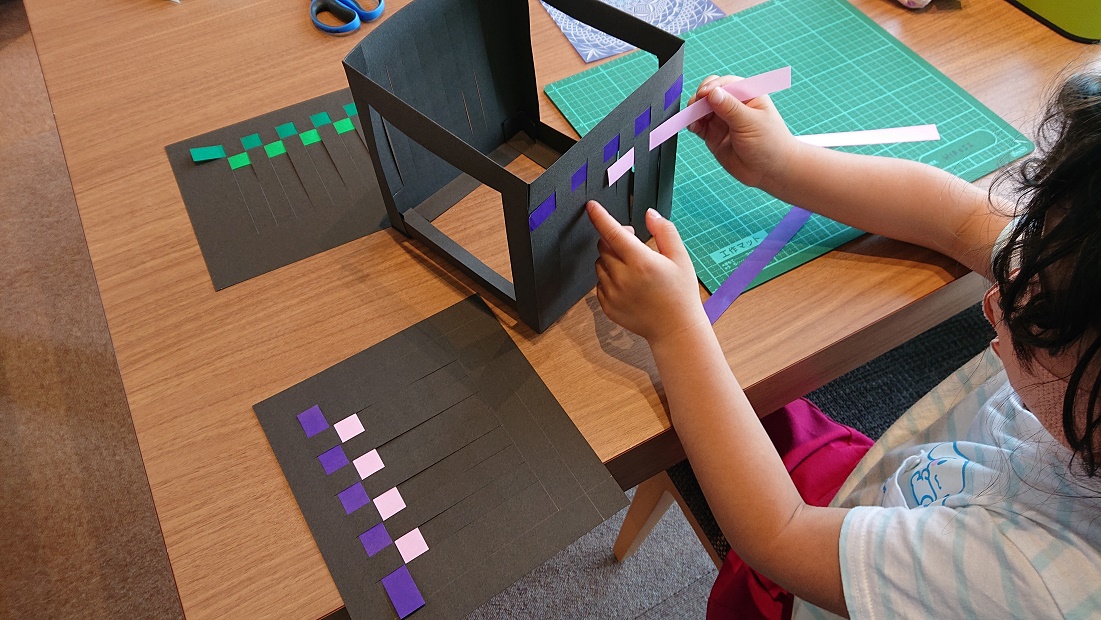

骨組みパーツは全員共通の黒画用紙とし、ほとんどは事前に事務局側でカットし、サンプルを参考に自力でパーツ制作および組み立てに挑戦して頂きました。

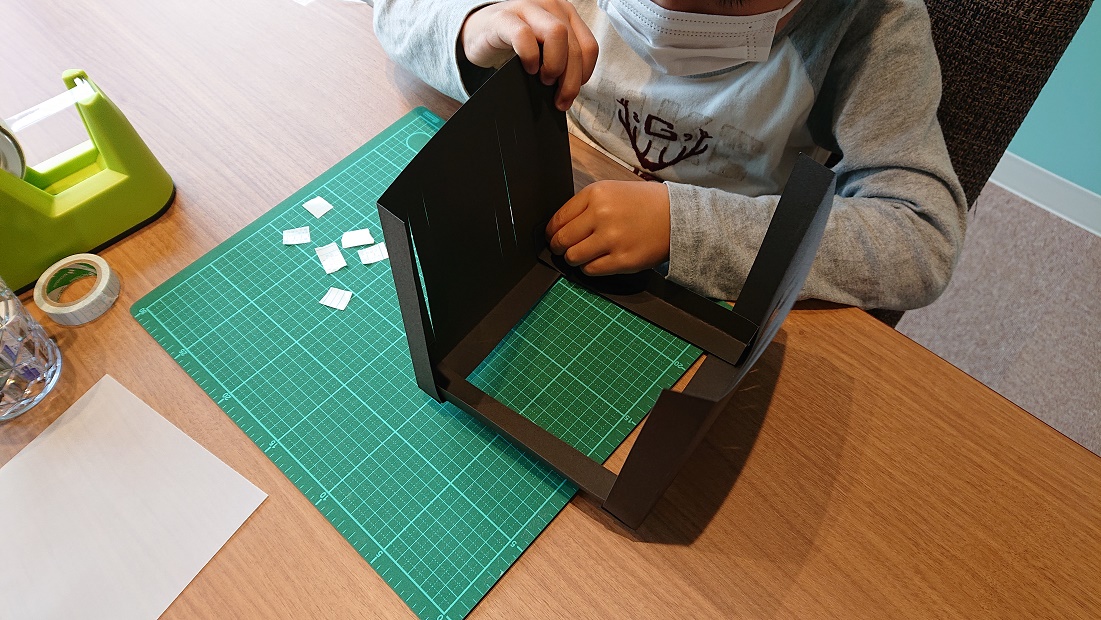

「よく見て、よく考える」という習慣を身に付けて頂くために、答えを教えるのではなく「どの部分が折られているか、両面テープがどこに貼ってあるか、どこに切り込みがあるか、よく見てサンプルと同じパーツを作りましょう」と言いつつ、進み具合に目を配り、随時ヒントを出しました。

パーツサンプルは1人ずつ配布しており、サンプルを含めたパーツ全てを組み合わせて1つの立体に仕上げます。

パーツ作りや組み合わ方を失敗したとしても、直せばOK!

「失敗しないことではなく、失敗から学んで欲しくて、あえて難しい課題を用意しています」と説明しており、多くの生徒さんから「失敗は成功の基だよね」という声が上がりました。その通りで、実は図工が得意な生徒さんほど失敗経験は豊富です。

骨組みが完成し次第、いよいよ、自分で材料を選び制作していく時間となります。

今回の材料は「折り紙(15✕15cm・1.5×15cm・4✕4cm)45色」「切子模様折り紙3種」「クラフト紙」「グラシン紙」のみです。

制作条件は、

①黒画用紙の切り込み面を活かすこと(編み込み方法は自由)

②切子模様折り紙は1人1種まで(使わなくてもOK)

③グラシン紙は必ず使うこと

④黒画用紙は切らないこと

とし、一応ランプシェードのイメージで骨組みを設計したものの、どんな立体作品でも構わないこととしました。ただし、制作後に作品名を付けて発表をしなければならないので、どんな作品でも構わないとはいえ生徒さんはそれぞれ真剣です。

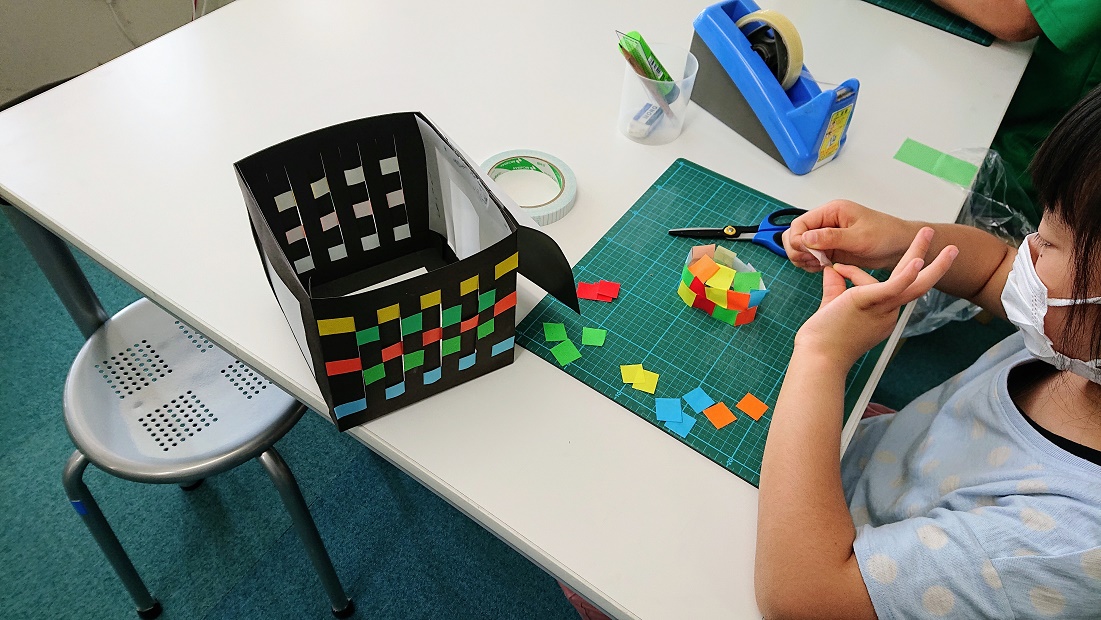

どの部分から制作して頂いても構いませんし、最初の設問「良いと思う色の組み合わせ5つ」で書いた5つの質問は使わなくてもOK、途中で計画変更もOK。でも、よく考えて色を選びましょう」と指導しました。

とても真剣に色を選んでくれました。

編み込みパターンもお任せですが、ベーシックなものはサンプルとしてお見せしました。折り紙なので薄い分、慎重に編み込む必要があります。

色や編み込み本数、編み方などは全て各自にお任せですが、あとでタイトルを付ける必要があるせいか、それぞれ自分なりに考えを持って色を選んでくれました。

講師はランプシェードのイメージで画用紙の骨組みを設計したことは伝えつつ、作品自体はどういうものでもOKとしました。飾りでもよし、家でも良し。こちらの生徒さんはミラーボールのある部屋をイメージして作ってくれました。

総評など

図工が好きで教室に入り、ほとんどの方が体験レッスンで講師との相性を確認してから各クラスに在籍されているとはいえ、やはり初めてのクラスでの初回レッスンはおそらくとても緊張されると思います。

米原教室は前期後期制、長浜教室は3期制で、年に2~3回クラスを再編があるので、実は継続して参加されている生徒さんにとっても各期初回レッスンはドキドキです。

そのため初回はあえて作業的な時間が多い制作課題にし、まずは雰囲気に慣れて頂くことを目指します。講師は生徒さんの性格や特徴の理解に努め、今後の声掛けについて思案することにしています。

色彩感覚を確認するため、色については講師から一切口出ししませんでしたが、こちらの想像以上に真剣に色を選び、まとめ上げ、発表まで頑張ってくれました。仕上がった後、制作後に書くこととして設問を2つ用意しているので、答えてから課題の時間は終わり自由工作の時間となります。ちなみに発表順は現在、仕上がった順としています。中には、

講師「1番に仕上がったから、発表は1番になるけど大丈夫?」

生徒「えっ!?・・・じゃあ、もっと作ろうかな」

と、制作を継続された生徒さんがいらっしゃいました。発表の思わぬ効果ですね。

実施日

2022年5月(工作コースおよび図工コースの前期(1期)初回課題として実施)